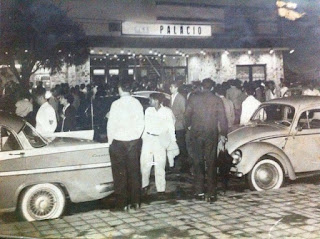

Os cinemas, nas cidades como a minha, eram um acontecimento, um desfile em carro alegórico; uma referência geográfica e arquitetônica; como igrejas também eram. Tinha sua feição: um prédio de estilo próprio e opulento, com fachada na calçada, bilheteria, foyer e bombonière. Havia alma em suas colunas e cheiro em seus assentos. Sem toda praticidade e rigidez do moderno: ocultos dentro dos shoppings. Para muitos, era única e verdadeira forma de engolfar a solidão. Belle époque, diriam os franceses.

Uma vez um amigo me disse: "Já reparou? Toda cidade

pequena tem uma rádio clube...". Ele quis dizer que as cidades se copiam

no nome das coisas, até nome de ruas e botequins... Eu acrescento: toda cidade pequena tem

uma rádio clube e um cine palácio. A minha tinha os dois. Disse que tinha,

porque não tem mais. A rádio incorporou outra frequência, mudando de nome como

parte de um grande grupo de comunicações. O cine Palácio (se me permite o

maiúsculo na palavra) virou um estacionamento. (Os automóveis ficaram mais valiosos que as películas de filmes.) E assim, todos os outros quatro que, nas décadas de 1960 e 1970, tinham também fachada para rua. Todos mudaram o uso e o valor imobiliário. Agora

temos mais. São vinte salas distribuídas nos três shoppings da cidade. Todos

embutidos (como recheio de bolo) e sem fachada. Não servem para apreciar, mas para

entrar e assistir.

Não consigo lembrar quando foi a última vez que vi um filme

nessas antigas salas — as cadeiras nem tinham estofado, era madeira rija como

carteira escolar. Eu vi meus últimos filmes, em cinemascope, no cine Palácio da praça.

Nas grandes estreias, as filas dobravam quarteirões, como quando passou

"ET — O extraterrestre", "Tubarão" e "Grease — Nos

tempos da brilhantina". Inesquecível!

Depois eu lembro, já nos meus 22

anos, ter ido ao cinema com um amigo de trabalho ver "O Exterminador do

Futuro", esse já no cine Paratodos. O cinema tinha um cheiro. O que guardo da memória daqueles cinemas era aquele mesmo cheiro de porta igreja. O vertiginoso cheiro de pipoca.

Mas os cinemas tinham outra serventia ao povo do lugar. As cidades não

possuíam teatro e por isso eram nos cinemas que aconteciam os eventos, como colação de

grau do ginasial e outras condecorações. Que lugar poderia ter cadeiras e palco para avistar quem

recebia um diploma? Por isso, entendo que os cinemas tinham palco: multifuncional. Já vi bailes acontecerem em salas de cinema. Tiraram as cadeiras e aquilo virou um salão de dança. Não haveria

necessidade do palco, se fosse só projeção de película. Nenhum ator despencaria da tela para conversar com o público, como

imaginou Woody Allen, em A Rosa Púrpura do Cairo.

Vou dizer da minha primeira sessão de cinema: eu ainda

tinha sete anos (ou por aí), foi no cinema do meu bairro. (O Cine Santana ainda

preserva o nome e a sala como era, de piso inclinado e bilheteria.) Lá, numa semana da

criança, todos os alunos da minha escola foram ver "Tom e Jerry".

Entrei com a sessão começando e um barulho insuportável de crianças, comendo e

dando gargalhadas. Na escuridão, tropecei e fui me arrastando até encontrar um

lugar. Foi aí que veio o moleque dentro do menino. Meti a mão no vão entre o assento e o

encosto da cadeira da frente, até que um puxou o assento e sentou, esmagando meus

dedos. Não era estofado, mas madeira com madeira e meus dedinhos como salsicha no meio. Foi um grito de espantar da tela "Tom e Jerry.

Depois, já mais crescido, ia sozinho ver os filmes do

Mazzaropi, porque no nosso cinema só sobravam aqueles filmes já fora de cartaz e

mais do que visto em outras salas — película gasta. Mas bom era o que antecedia

os longas. Além dos filmes de propaganda institucional do governo militar, como as

obras da Transamazônica, havia o sensacional Canal 100. Foi quando eu tive minhas

primeiras inspirações pelo futebol. Aquela câmera que flutuava ao nível do campo,

em câmera lenta. Era como se eu estivesse dentro do jogo.

Antes do cine Palácio, eu via cinema sentado no

paralelepípedo. Explico. Todo sábado, na praça da matriz, um cinema era montado

num canto daquela rua que não dava em lugar algum (somente carrinho de pipoca passava). A

gente chamava de Cine Praça. Aninhávamos no chão de paralelepípedos para viajar nos

filmes de cowboys e do Tarzan. Conheci quase todos os filmes de Tarzan, sendo

frequentador do cinema na praça. Quando enjoávamos de ver no lado certo, íamos

para trás da tela e assistíamos os filmes ao contrário, inclusive as legendas,

já que sabíamos muitas películas décor.

O cinema quase acabou um dia — acho que muitas vezes o

cinema quase acabou, como quiseram dizer do rádio também. Tudo acaba por culpa de algo que sucede e pensam ser melhor. Com o cinema e o rádio, a culpa era da televisão. Era, mas não foi. Que nada! O cinema resistiu pelo glamour, exuberância e se aprimorou. O Netflix, por

exemplo, é uma evolução do cinema que foi parar dentro de casa, sem cheiro de pipoca.

Mas, recentemente, vi o filme "Cine Holliúdy" de 2013.

Gostei muito. O filme deve ser visto com legenda, inclusive, com tantos termos e um dialeto desconhecido por nós sulistas. Você por um acaso sabe o que é "Ispilicute"?

Fui pesquisar do que se tratava, e conversando com outra pessoa que também viu

o filme, descobri: "Ispilicute" quer dizer bonitinha, faceira,

exibida, vaidosa. Assim como "Forró" veio do "For All", o

termo "Ispilicute" também veio do inglês, e quer dizer, na raiz:

She´s pretty cute.

Mas, voltando ao que ia dizer. O filme é a história de um

sujeito que, junto com sua mulher e filho, resolve desbravar o sertão do ceará,

passando seus filmes para a população da cidade, antes da chegada da

televisão. No fundo, ele teme que a vinda da televisão ao seu

"país", e principalmente no seu sertão, acabe com a magia do cinema. A verdade

é, o filme ambientado em 1970, já existia muitos aparelhos de televisão por aí.

O cinema, na sua rasa concepção, era insubstituível. Quem irá contar suas

histórias depois? E os golpes mortais de Bruce Lee?

Voltei ao velho Palácio, do meu Bang-bang à

italiana, para terminar essa viagem. Passei na calçada em frente, outro

dia, e resolvi entrar para ver. Alguém poderia achar que eu estava buscando meu

carro. Não! Eu estava buscando a tela, o projetor, as cadeiras, a bilheteria, a galeria, o foyer,

a bombonière, o lanterninha. Não havia mais nada. Havia ainda o

piso ainda inclinado (enrugado pelas rodas dos automóveis) e as colunas agora sem alma. Olhei para a parede do fundo e imaginei. Então, parecia que

brotavam de seu reboco, os fantasmas de Clark Gable, Vivien Leigh, Johnny

Weissmuller, Maureen O'Sullivan, Giuliano Gemma... Eles estavam todos ali ainda — imaginei.

O cine Palácio se desfigurou como roupa velha e desbotada que se põe depois para lustrar os móveis.

Senti ali como o personagem do filme que citei acima: sem ação, abatido ao ver os cinemas

fechando as portas para suas calçadas. Agora ele é só um Titanic profundo de saudade: naufragado, incrustado e enterrado no fundo

mar. São memórias, entende? Tão somente memórias.

© Antônio de Oliveira / arquiteto e urbanista / Maio de

2015